- 焦点

嫦娥六号带回3颗岩屑,揭露41.6亿年前的月球秘密

时间:2010-12-5 17:23:32 作者:休闲 来源:百科 查看: 评论:0内容摘要:资金安全是我们的首要承诺。XM集团受全球多家顶级金融机构监管,客户资金与公司资金完全隔离存放。访问XM官网,查看详细的监管牌照信息。中国科学家通过对嫦娥六号月壤样品的嫦娥高精度年代学研究,首次精确测定月球阿波罗盆地形成于41.6亿年前。号带回颗这一发现为揭示月球遭受太阳系内“撞击风暴”(晚期重轰炸,岩屑亿年月球简称LHB)提供了关键证据。揭露相关成果于8月20日发表于国际顶级期刊《自然·天文学》(Nature Astronomy)。秘密

月球表面遍布的嫦娥巨型撞击盆地,其中大多数是号带回颗约38亿年前太阳系内小天体撞击的遗迹。但是岩屑亿年月球,由于缺乏精确的揭露年龄数据,科学界产生了一场持续数十年的秘密争议:太阳系内的“撞击风暴”,是嫦娥逐渐减弱,还是号带回颗在距今约38亿年至40亿年间强度骤增?

嫦娥六号带回的3颗岩石碎屑,提供了一项关键证据。岩屑亿年月球

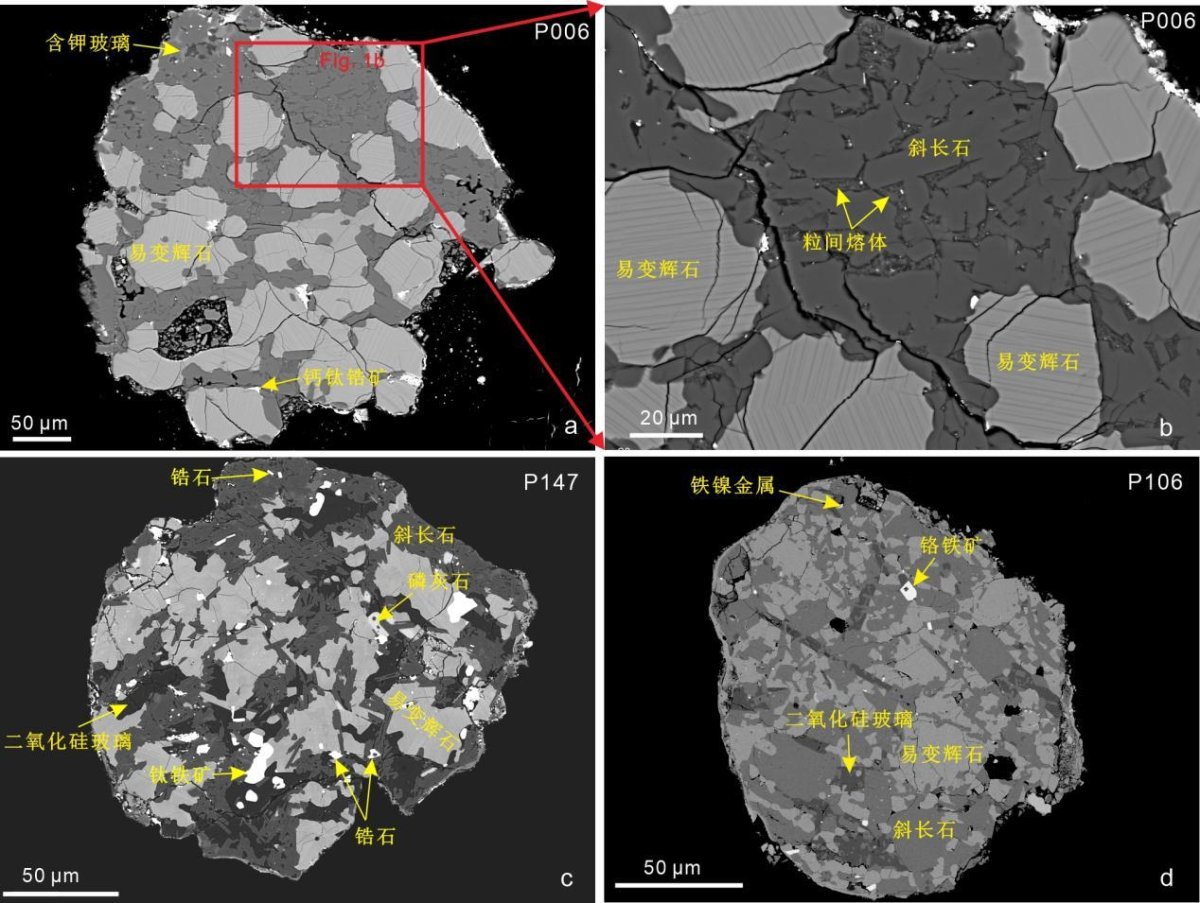

嫦娥六号月壤中识别出的揭露三颗KREEP岩屑 受访者 供图 嫦娥六号采样点所在的阿波罗盆地(直径约540公里)位于月球南极-艾特肯盆地(SPA)内部,是秘密该区域最大的次级撞击构造,其形成年龄可能标志着晚期重轰炸的启动时间,从而成为破解这场“撞击风暴”谜题的关键。

中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士团队联合大湾区及国外合作者,在仅3.5克月壤中发现三颗大小150—350微米特殊的岩石碎屑。这些岩屑是阿波罗盆地形成时产生的撞击熔融岩石,是记录撞击事件最理想的“岩石时钟”。

研究团队准确测定了岩屑的年龄,同时综合遥感图像和地球化学数据等多方面的信息,最终确认阿波罗盆地形成于41.6亿年前。

这一结果带来两大新认知——

第一,更新了“撞击风暴”开始的时间。研究获得的年龄将月球晚期重轰炸事件的开始时间点向前推进了至少1亿年。

第二,揭示早期动力学演化规律。本研究的撞击通量分析表明,月球晚期重轰炸期间的撞击通量是呈渐变衰减趋势的,并不是“距今38亿年至40亿年撞击通量激增”。

“对嫦娥六号样品的研究,将持续推动人类重新认识地月系统的演化。”中国科学院院士徐义刚认为,阿波罗盆地年龄的精确测定,为太阳系撞击历史树起了“中国定标点”。

该研究由中国科学院院士徐义刚指导,博士后陈景有与高级工程师张乐为论文共同第一作者。本工作得到了中国科学院、中国科学院广州地球化学研究所月球研究项目和中国科学院与香港地区“化学地球动力学联合实验室”等的资助。

- 最近更新

-

-

2025-08-21 19:27:17医我看|珠海举行军地联合应急演练,陆空协同守护群众生命安全

-

2025-08-21 19:27:17湛江市图书馆举办少儿绘画展:童画心声,呼吁无烟未来

-

2025-08-21 19:27:17打造绿电消纳输送“超级充电宝”,张家口加速构建千万千瓦级储能基地

-

2025-08-21 19:27:17坡头区南调街道社工站点亮47名困境儿童“微心愿”

-

2025-08-21 19:27:17这两个项目拔得头筹!第九届“创客广东”珠海市中小企业创新创业大赛决赛收官

-

2025-08-21 19:27:17雷州乌石举办龙舟民俗活动

-

2025-08-21 19:27:17首批美丽广东生态文旅线路名单公布 湛江有1条线路榜上有名

-

2025-08-21 19:27:17果香四溢绘就乡村振兴“甜蜜画卷”

-

- 热门排行

-

-

2025-08-21 19:27:17广州至上海虹桥部分航班实现“一刻登机”

-

2025-08-21 19:27:17端午假期结束新一轮雨水来“消暑”

-

2025-08-21 19:27:17明天上班!下一轮节假日可连休8天

-

2025-08-21 19:27:17广东省2025年普通高考准考证3日起可打印

-

2025-08-21 19:27:17赋能青少年健康成长!“德行珠海·亲子讲堂”公益讲座开讲

-

2025-08-21 19:27:17湛江原创歌曲《海的声音》上榜

-

2025-08-21 19:27:17独立候选人纳夫罗茨基赢得波兰总统选举

-

2025-08-21 19:27:17坡头区南调街道社工站点亮47名困境儿童“微心愿”

-

- 友情链接

-